当招聘方称“我们想招一位男同志”

“我们想招一位男同志”。

左芒是 2022 届毕业生,去年从英国留学回来,获得法律硕士学位。今年 4 月,她在求职软件上投递法务岗位,人事告知简历未通过筛选,只因为左芒是女性。

这不是左芒第一次遇到性别歧视,难得的是,这次有实质性证据。于是,左芒以侵犯平等就业权为由,将公司告上法庭。最终法院判决左芒胜诉,公司赔偿 3000 元精神抚慰金。

左芒将这段经历分享在了社交平台上,获得了很大的流量。评论区有人开玩笑,可以靠诉讼发家致富了,毕竟性别歧视如此普遍。

但左芒的故事不是一篇爽文。从着手起诉到一审判决,左芒花费了近三个月时间。即使她是法律专业出身,依旧经历了许多磕磕绊绊,体会到法治与起诉流程的细节。这解释了,为什么近十年来,国内竟然没有一宗胜诉的职场性别歧视案件。

但沉默无法改变现状。左芒始终相信,人可以维护自己的权利,可以得到应有的公正。这是发声的意义。

01 “我们想招一位男同志”

今年二月份,左芒开始在上海找工作。那段时间她投了六七百封简历,但是只收到了三四十个公司的面试通知。

面试的时候,左芒发现,公司经常会问及她有没有男朋友、婚育规划这些问题。一开始她还暗暗吐槽,面试官怎么这么业余,不问专业知识,像七大姑八大婆似的唠家常。

接连被问了三四次之后,左芒觉得不对劲,为什么每家企业都要问婚育的问题?到网上搜索后,她发现很多女性都有过相同的经历,才意识到,这是就业性别歧视。有些公司为了躲避女性生育期间的成本,会拒绝录用未婚育的女性。即使早在 2019 年,人社部、教育部等九部门印发通知,明文规定禁止询问妇女婚育情况。

出国前,左芒读了语言班,最后一节课的话题就是性别平等。搜索资料的时候,她发现很多岗位仍然没有实现男女同工同酬。由 Boss 直聘研究院发布的《2022中国职场性别薪酬差异报告》显示,城镇女性平均薪酬为男性的 77.1%。同时,多数行业都存在性别薪酬差异,其中教育培训行业差异最高,高达52.7%。

除此之外,女性的升职天花板也比男性低,或是被排挤到边缘的岗位,比如客服、HR。

直到求职的时候,左芒才发现自己变成了纸上的那个人。当现实真正落到每个人身上,就不再只是数据和材料了。

这并不是个别企业的问题。左芒面试的都是大中型企业,包含国企、私企、外企,覆盖面很广,情况也都一样。

再到后来,左芒去一家外企面试,前期已经沟通了几轮,双方都比较满意。结果到了管理层的面试,对方直接来一句,“我们想要男性”。当时是口头沟通,左芒猝不及防,没来得及录音。

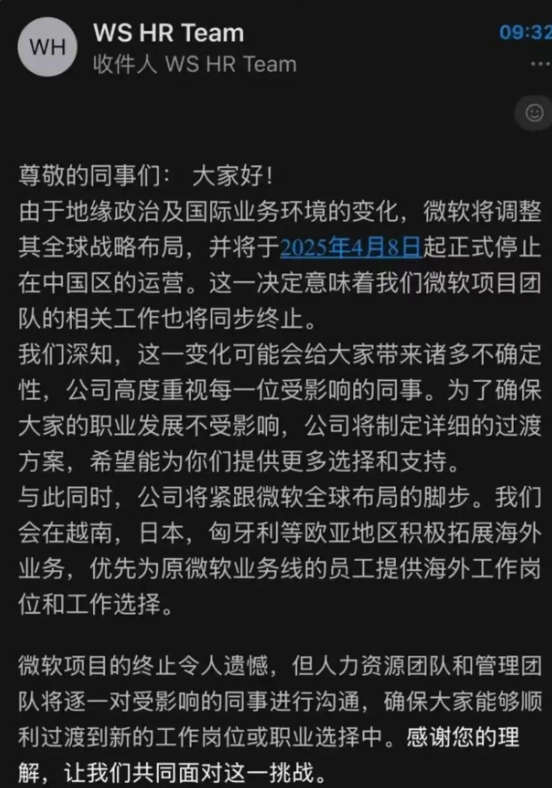

四月份,左芒在求职APP上投简历。她看到有家国企招法务,岗位要求比较低,只要本科学历,对工作经验也没有严格要求。她自认为还挺符合要求的,就投了简历。十几分钟后,HR告诉她简历没有通过筛选。左芒感到意外,追问原因,HR回复“我们想招一位男同志”。

左芒与HR的聊天记录

“我觉得很无语,都 2023 年了,怎么还有公司这样?”怕误会对方,左芒还多问了一句,这是考虑性别比例,还是只招男性?左芒听说有些公司会限定性别比例,男女分开招聘。但是HR没有回复。左芒又仔细看了招聘要求,里边也没提到这回事。

后来,左芒和其他学法律的朋友讨论,都觉得这肯定是性别歧视。她想,既然有证据的话,可以试试起诉他们。

02 漫长的起诉

决定起诉之后,左芒想去找相关的案例作为参考。出乎意料的是,最近的一宗性别歧视案件竟然停留在 2014 年。有个烹饪培训学校招聘文案策划,要求性别为男性,被求职者告上法院,最后赔了 2000 元。

时间缩短到近 5 年,只有一宗职场地域歧视案件。2019 年,有位女性投递董事长助理和法务专员两个岗位,结果公司都以“不招河南人”为由拒绝她。最后法院判决公司赔偿 10000 元(含 1000 元公证费)。

按照法律规定,歧视求职者的性别、年龄、地域等,都属于侵犯就业平等权。左芒想的是,现在人口流动那么大,换户籍其实没那么难,这都可以获得一万元赔偿。那像性别这种与生俱来,后期又难以改变的特质,赔偿金额应该有更多。

7 月,左芒开始着手起诉。第一步是立案,她先在网上搜索到公司的工商信息,写好起诉状。再用“可信时间戳” APP 固定证据,包括聊天截图和招聘信息。这是担心公司偷偷删改发布信息。

写起诉状时,左芒的主要顾虑是,虽然招聘男性是 HR 说的,但这个命令有可能是领导层下达的,HR 只是按照命令行事。她担心公司为了息事宁人,让 HR 背锅,而真正歧视女性的人,却没有受到惩罚。所以,左芒特地加入一条诉讼请求,要求处罚领导层。

这是左芒参照国外案件写的,后来她才知道,国内并没有相关的单独处罚领导层的法律条文,属于无法可依。于是,第一次立案被驳回了。

“一般只要有适格的被告、明确的诉请,就可以立案。至于具体的诉讼请求应该在开庭后审查。如果不符合法律规定的话,再驳回就行。这回在立案的时候,就给我驳回了。”左芒感到不解。

左芒要求法院出具“不予立案裁定书”,这样的话,她可以去上一级法院维权。结果过了一周,法院都没有出具裁定书。

“可能是基层法院案件堆积太多了,忙不过来吧。”左芒尝试寻找解释,她曾经在不同级别的法院实习过。左芒联系了立案庭,对方劝说道“你也别揪着裁定书这个事了,直接把诉请改了,重新再立案就行”。左芒只好修改起诉状,要求公司层面做出赔偿,重新提交后,总算立案成功了。此时已经过了一个月。

提交材料时,左芒选择“不接受诉前调解”,但案子依旧走到了调解程序。8 月中旬,法院将起诉状发给被告,这时公司才知道自己需要应诉。公司先给左芒发了沟通函,希望达成和解。

他们在信中强调,岗位最终的录用人员为女性,因此不存在性别歧视。另外,公司还附上了六份应聘人员登记表,其中包含男女求职者。最后,公司主动提出愿意支付 2000 元,补偿左芒为维权花费的时间精力。

刚开始左芒有些松动,心想或许公司只是针对她,最后这个岗位还是录用了女性,也挺好的。但是在仔细研究登记表后,她发现了异样——虽然其中有男有女,但 4 月份的登记表都是男性,而左芒正是在那时被 HR 以“想招聘男性”为由拒绝。

这说明,至少在 4 月份的时候,公司只想招聘男性。至于后来又招收女性,或许是因为他们找不到合适的男性。不管是只招聘男性,还是优先招聘男性,都属于性别歧视。

另外,公司还可能以是否婚育来筛选求职者。左芒发现,公司 5 月份录用的法务,是 28 岁的已婚女性,说不定已经完成生育。还有份男性简历被画上星星符号,明显是中意对方,同样已婚。

左芒意识到,沟通函表面是示好、和解,实际是模糊焦点与狡辩。“公司根本不承认错误,也没有真心实意地道歉。”于是,她更坚定了不和解的想法。

后来,法官助理也打电话给左芒,提醒她诉讼存在风险,还可能影响之后的求职,不如直接接受公司提出的赔偿。左芒同样拒绝了。

03 “判决赔偿被告 3000 元”

9 月,案件准备开庭。前一天,左芒花费 4 个小时,写了详细的发言要点。当天她信心满满,“证据充分、法律依据也有,肯定是必胜!无非是赔偿金额会拉扯一下。”

左芒提出三项诉讼请求,分别要求对方公开登报道歉、赔偿 32000 元、承担全部诉讼费。左芒认为,公司拒绝女性求职者,主要是为了规避生育成本,换个角度来说就是,公司通过实行性别歧视,间接获利了。根据民事侵权赔偿相关的法律规定,侵权人获利情况,也是赔偿金额的考量因素之一。

再者,根据 2022 年 11 月发表的《三孩政策下企业生育成本负担及对策研究——基于延长产假的分析》,研究者给出的测算数据为“因实施三孩生育政策及延长产假政策, 企业在其女职工生育一至三个孩子时,平均需承担 3.20 万至 9.59 万元”。所以,左芒要求公司至少赔偿 3.2 万元。

公司请了两位五十多岁的男律师来辩护,但他们都没有对左芒的证据做出反驳。反而用蹩脚的理由解释,公司不录用左芒,是因为她曾经有过仅一个月的工作经历,稳定性不够(事实上这只是一段实习经历)。HR 担心直接说明原因,会对她造成伤害,才说只招男性。

“他们怎么会用这个作为辩护理由?一个是正当的拒绝理由,一个是就业歧视,他们竟然觉得后者更好?”左芒觉得律师是在诡辩。

质证环节,律师还突然情绪激动起来,多次强调:“我们最后录用的人,工作经验丰富,不录用你是应该的。不录用你,就是因为你不行!不优秀!”

为了给法官留下好印象,左芒没有打断他们。“后来法官都看不下去了,让他们没有新的内容要说,就别说了”。

“没劲”,左芒一直喜欢看 TVB 的刑侦剧,还以为自己会跟对方来一场势均力敌的 PK,没想到会是这样的过程。

几天后,法院做出一审判决,认定存在性别歧视。判决书中指出:“显然以性别这一无法选择的条件作为落选理由,本身并非真诚和善意。上述行为系被告对劳动者的性别进行区别对待,侵害了原告作为女性的平等就业权,应承担相应的侵权责任。”

“应当指出的是,当下高校毕业生就业问题形势严峻,被告作为国企理应承担一定的社会责任,但被告在招聘工作中仍然存在粗糙草率、缺乏温度的情况,没有对我国多年倡导的男女平等就业有足够的认识,形成本案纠纷。”

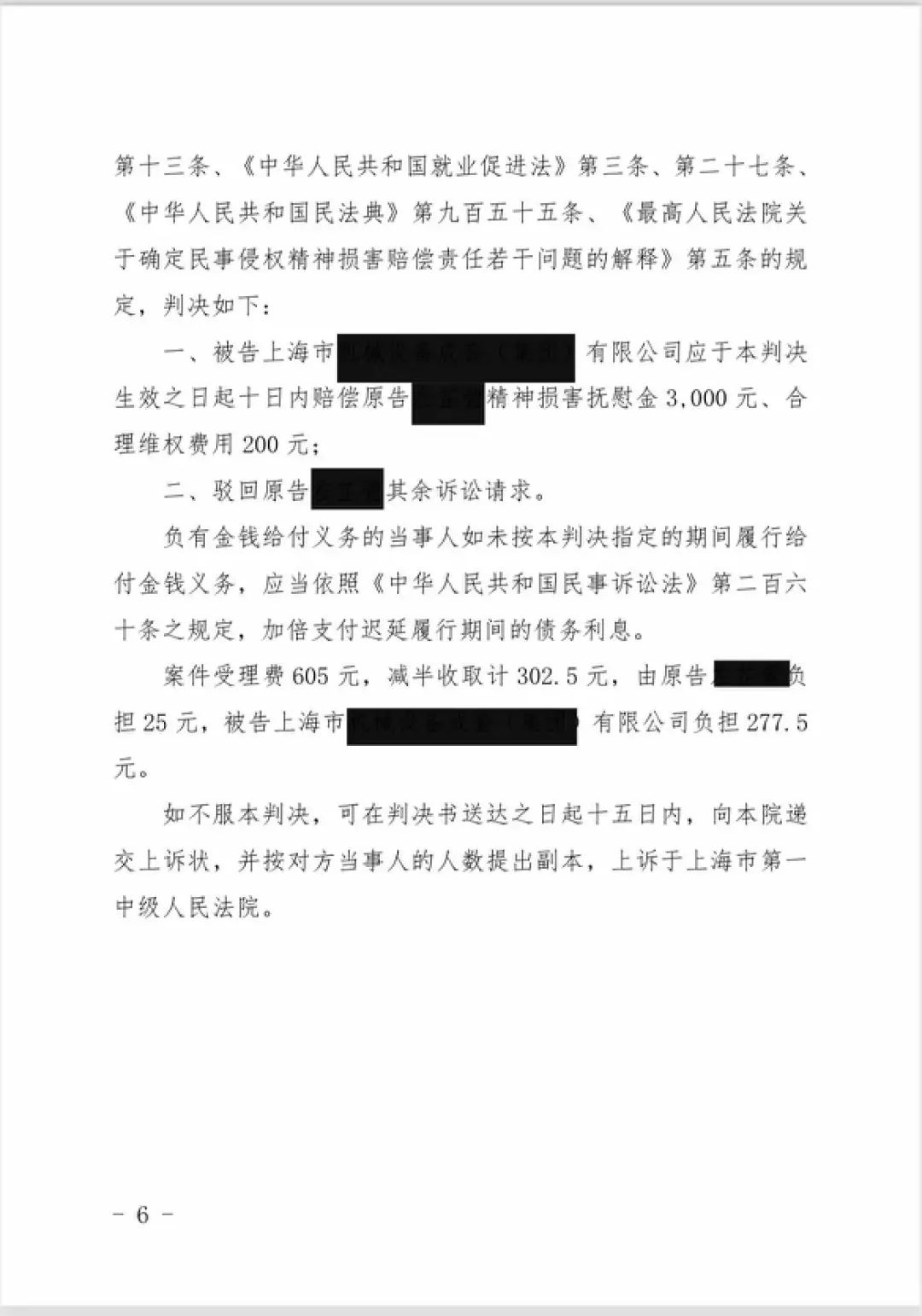

最后,酌情判决要求公司赔偿左芒精神抚慰金 3000 元、合理维权费用 200 元,驳回其它诉讼请求。

判决书原文

04 恶意诉讼?

决定起诉公司后,左芒把经历分享到社交平台。有些人认为她“幼稚、可笑”“这有什么的,还要去起诉,法院不会立案的!”

左芒觉得,社会对性别歧视的敏感度太低了。比如在日常生活中,如果歧视残疾人,大家会很敏感且警觉,认为这是对弱势群体的不公平对待。但是看到岗位招聘仅限男性,很多人会觉得是可以得过且过的事。她们没有意识到女性也是社会中的弱势群体,性别歧视同样对人格造成侵犯。或是,她们在遭遇类似的事情越来越多之后,就更加习以为常,不认为这是制度出了问题。

而既得利益者,自然乐见其成。污名化女性维权的声音,从来都不是少数。不少男性纷纷指责左芒搞性别对立,这是男性维护自己特权的惯用说辞,也是在制造职场性别歧视合法性的陷阱。

包括上文提到的烹饪培训学校,根据裁判文书网记录,公司也在诉讼中辩称,“原告行为明显属于通过恶意诉讼、滥用诉权,借国家公权力之手,以达到博取眼球的炒作行为。”

“有些人已经把自己的特权给合理化了,就算别人只是想要公平竞争,他们都觉得侵犯了自己的权利”。事实上,左芒一直都支持平权。“如果今天有个男性去应聘护士,岗位仅限女性的话,我也支持他去起诉、去维权”。

左芒提到了金斯伯格法官的例子。曾经有人问金斯伯格,最高法院应该要有多少位女法官?她回答最好九位都是女性,对方特别震惊。“为什么九个法官都是男性的时候,你们不觉得有什么问题?”金斯伯格反问道。

2018 年,中国人民大学国家发展与战略研究院做过一项实验,在北京高校中抽取 100 名学生作为被试者,每位被试者制作两份简历,除性别外,其它信息完全相同。接着,在国内大型招聘网站发布虚拟配对简历。结果显示,男性收到的面试通知比女性高 42% 左右。

实验报告分析,女性遭受歧视主要有三个原因:雇主不愿承担女性的生育成本;雇主认为女性不能吃苦、不适应出差;雇主认为女性可能更注重家庭,而非职业发展。

“在没有意识到的时候,我们就因为性别已经失去很多机会了。”左芒发现,性别歧视无处不在,或显性,或隐性。而且学历越高的女性,遭受的性别歧视越严重。

曾经有公司在面试中,直白地告诉左芒,工作内容并不难,更需要人员稳定。相比硕士女生,他们更愿意选择本科男生。“女性一到二十五六岁,好像对企业来说就变成了一颗不定时炸弹。”左芒感到十分无奈,“适龄婚育”、“照顾家庭”等规训明明是父权社会赋予女性的不合理期待。

05 不要沉默

社会发展的列车轰隆向前,性别观念却停滞不前。这是左芒要求公司公开登报道歉的原因,她希望借司法的震慑力,让更多人知道,性别歧视是不被允许的。

不过,法院驳回了她的诉讼请求。法官认为公司发送沟通函,已经有道歉的意味,没必要再公开道歉。

说实话,左芒对诉讼结果并不满意。十年过去了,性别歧视的赔偿仅从 2000 元提升到 3000 元,这不符合经济发展速度。况且,3000 元也不足以覆盖左芒在维权过程花费的时间和精力。这解释了为什么性别歧视如此普遍,却鲜有人起诉公司。

“有些人也许能意识到这是性别歧视,但她不知道能不能赢、值不值得花时间精力,大概率不会选择维权。”左芒认为要把赔偿金额提上来,让案件具有诉讼价值,才可能改变现状。

不过,左芒并不后悔起诉,“越沉默,现状就越不会改变”。

立案之初,曾有网友评价她,“你这种人是不是没有被社会毒打过?”在他们看来,不公正才是社会现实,而左芒竟然以为自己能够改变现实。

当我询问是否有过维权失败的经历时,左芒露出羞涩的笑容,“确实没有欸”,接着开玩笑道,“这个是不是可以算到我的胜诉率里边?”

这是左芒第一次起诉,却不是她第一次主张自己的权利。法律专业,带给她维权意识。持续的成功经验,则让她相信权利是可以被保护的,自己能够得到想要的公正。

例如,不少健身房会设置霸王条款,购买课程之后,不能退款或转让。左芒曾经出于客观因素,没法按原定计划上课,却无法退款。她选择直接拨打 12315,投诉到市场监管局。“一般如果监管部门给力的话,都能把钱要回来。不给力的话,就写一个起诉状,吓唬一下他们。”

左芒在乌鲁木齐旅居时,就遇到过“不给力”的市场监管局,工作人员不知道自己有执法权,不知道该拿商家怎么办。“他们也很烦,说一年到头消费者都在投诉,投诉了二三十家健身房。”在左芒的科普下,他们才集中整治市场,要求健身房在消费者的合理诉求下把费用退还。

有时,左芒还会帮身边人维权。家里老人曾经跟着旅游团去云南旅游,被忽悠买了十几万元的和田玉。她知道后,联系当地旅游局介入,跟旅游团协商,最后自己付运费,退回和田玉,要回了钱。

对公正的渴求,早早在左芒的心里萌芽。读书的时候,有些老师会区别对待学生,一旦班里出了什么坏事,就让成绩差的同学背锅。这种时候,左芒也会站出来反对。

或许在一些人眼里,左芒显得有些叛逆。但她坚信自己在做正确的事,不希望以后变成保守的“老顽固”。“我可以变得圆滑,去保护自己、保护身边的人。但是内核的东西、善的东西,我们每个人都应该保存好”。

左芒明白,维权成本过大,阻扰了许多人的脚步。她想着,等拿到确切的赔偿款后,就把这次诉讼流程整理成模板,开直播分享经验。“有了模板以后,大家维权的话,可以少花些时间,甚至可以自己辩护,不用花大价钱请律师。”

不过,相比闹得轰轰烈烈,左芒更希望性别歧视能变成普通案件。“我希望它普通到,假如你在路上被人撞伤,对方就应该清楚自己需要赔医药费这种程度。而不是搞一个浩大的工程,去证明这件事是错的,才能拿到赔偿。“ 性别不平等,不是敏感话题,而是真切的、频繁的发生在我们身边的问题。

求职屡屡受挫时,左芒曾经跟父母抱怨性别歧视不公、年轻人处境艰难。爸爸回复她“确实是这样,但你有没有想过去改变它?”现在她可以告诉他们,“我有试图去改变它,我有做一些事情”。